[국방신문=주복식 문화전문기자] 봉수대(烽燧臺)는 고려·조선 때 봉화를 올려서 급한 소식을 알리던 통신시설이다.

오랫동안 사용하던 봉수제도는 통신체계가 발달한 갑오경장 시기(1895년)에 전보체계가 정립되면서 폐지되고 시설들은 철거돼 일부만 남아 있다.

서울 정도 600년 기념으로 1994년에 목멱산, 아차산, 무악산 봉수대를 복원했다. 약 30리 정도의 거리마다 봉수대를 설치했다. 대략적인 굴뚝 높이는 10자 이내이며 요즘 복원된 봉수대는 이를 따른 것이다.

봉수대 현황

정확한 봉수대 현황은 현재로서는 파악하기 어렵지만 많은 지역에 봉수대나 봉화대 명칭이 많이 남아 있다.

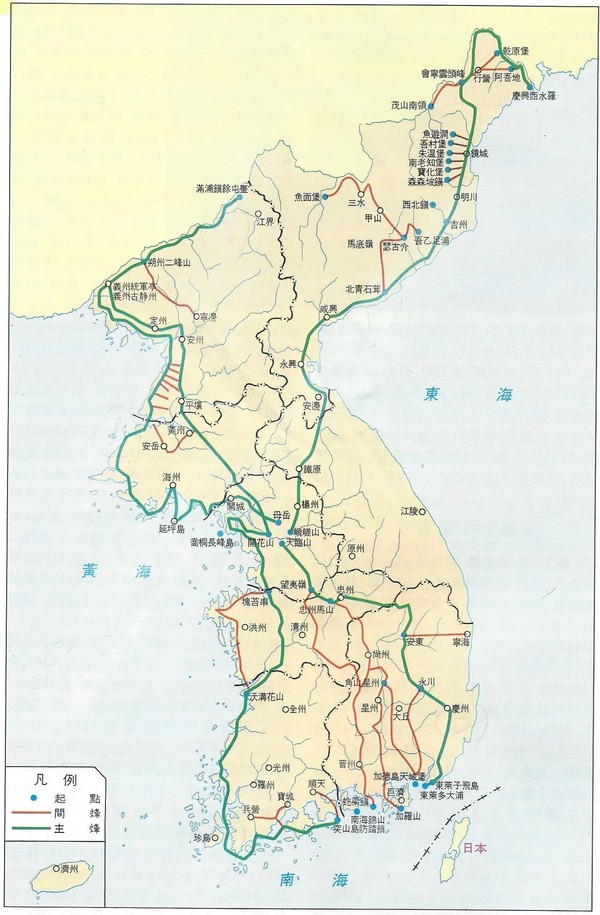

조선 봉수망에서 중요도로 구분하여 5개를 보면, 1. 함경도 동해안선 2. 경상도 부산선 3. 강계, 평양 중부선 4. 평안도 의주 서해안선 5. 전라도 남해안선으로 구분할 수 있다.

정확한 숫자는 필요에 의하여 지방관이 조정하여 다르다. 증보문헌비고에 보면 전국에 5개로의 직봉 봉화로와 간봉 봉화로가 620여기가 있었다. 군인들이 임무를 수행하였으며 힘든 노역으로 나태해져 임진왜란이나 병자호란에는 효과를 보지 못했다. 적군이 미리 무력화시킨 것으로 보인다.

그러나 송나라 사신 서긍이 쓴 고려도경에 중국 송나라에서 흑산도로 오면 해안가의 봉수로 쉽게 서울 개경까지 찾아갔다는 기록이 있어 정상적 봉수 임무를 수행한 것으로 보이며, 등대의 길잡이로 활용한 것으로 보인다.

조선시대에는 봉수가 5개로, 하나는 평상시 두 개는 적을 발견할 때, 세 개는 적이 국경에 접근했을 때, 네 개는 적이 국경을 침범했을 때이고, 다섯 개는 적과 아군이 전투시 봉화를 올린다.

잘못의 처벌규정도 높다. 전투 중인데 봉화를 못하면 수령과 봉수군은 사형이고, 적이 나타났는데 봉화 못하면 수령이나 봉화군은 장을 70~80대를 때렸다.

통신의 중요성

삼천리 강토에서 변방지역에서 일어나는 적의 침략을 신속하게 전달하기 위하여 체계를 유지하고 훈련이 필요하다.

최초 적이 침략했을 때 전달 내용이 제대로 전달되려면 평상시 훈련이 필요하다. 5개의 봉수로 적정을 전달하는 것이 체계적으로 구분되고 교육이 되어야 한다. 구름, 바람, 비, 안개 등 날씨에 따라 포성(砲聲)과 각성(角聲, 나팔 종류)으로 전달하였다.

적정을 잘 파악하여 대비를 잘하면 전투에 승리하는 것은 기본이다. 만약 부산에 일본군이 쳐들어오면 봉수로 전달하면 어떻게 될까. 현재 상황으로는 상상하기 어렵다.

봉수대가 없어지고 전보 통신으로 대체되고 전화로, 팩스로, 메일로 진화됐다. 앞으로 어떻게 변할까? 멀리 떨어진 곳의 상황 등 정보를 누가 빨리, 정확하게 아느냐가 승리의 관건이다.