대중에게 잘 알려진 기업의 회사채 3년물 금리가 10%를 넘어섰다. 국고채 3년물 금리보다 세배나 높고, 2년 전보다 3%포인트(p) 상승한 수준이다.

3개월마다 정해진 이자를 받고 만기에 원금을 차질 없이 상환받아 해피엔딩으로 끝나면 연 10% 수익률을 얻는다. 회사채 투자로서는 그야말로 성공적이다. 하지만 세상에 공짜 점심은 없다(There ain’t no such thing as a free lunch).

채권투자는 채권가격(금리)이 오르내리는 가격변동(금리 변동) 리스크가 수반된다. 하지만 가장 중요한 리스크는 만기에 액면금액을 돌려받지 못할 채무불이행위험(default risk), 소위 부도 위험이다.

만기에 원금을 상환받지 못한다는 것은 엄청난 리스크다. 금융의 핵심인 신뢰가 깨지는 것이나 다름없다.

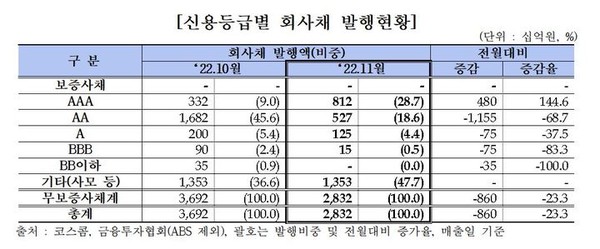

2022년 9월 28일 채권 만기일에 원금을 상환하지 못한 강원도 레고랜드 사태는 금리인상 여파로 가뜩이나 어려움을 겪고 있는 채권시장을 얼어붙게 했다. 신용등급이 우량한 기업까지 회사채 발행을 통한 자금 조달이 어려워지고 금리도 급등하는 사태를 초래하였다.

최근에는 공기업을 대표하는 한국전력도 회사채를 발행하는 데 애를 먹었다. 정부가 원리금을 지급보증하는 AAA 최고등급 회사채임에도, 연 5% 이상의 고금리를 제시해도 발행물량을 다 채우지 못한 경우도 발생했다.

레고랜드 사태로 채권시장이 경색되면서 회사채 대표 금리인 AA-등급과 국고채 3년물 금리의 차이인 신용 스프레드(spread)가 확대되어 2008년 글로벌 금융위기 이후 최고 수준을 보였다. 자금시장 악화로 채무불이행위험이 커져 높은 리스크 프리미엄(risk premium)을 요구하는 상황이다.

회사채 금리가 국고채 금리보다 높은 것은 채무불이행에 대한 리스크 프리미엄을 반영하고 있기 때문이다. 채무불이행위험이 클수록 리스크에 대한 보상으로 금리가 높다.

신용등급이 낮은(안 좋은) 회사는 채무불이행위험이 크므로 그만큼 리스크 프리미엄도 높아 채권금리가 높다. 신용등급이 높은(좋은) 회사는 채무불이행위험이 낮으므로 그만큼 리스크 프리미엄도 낮아 채권금리가 낮다.

무보증 회사채 평균 누적부도율(1998~2021년 누계, 3년차 기준)을 보면 투자적격등급인 투자등급(AAA~BBB)은 1.71%, 투자부적격등급인 투기등급(BB~C)은 14.16%로 나타났다(기업회생 및 파산절차 개시, 기업구조조정법에 따른 채무조정 등으로 원리금이 제때 지급되지 않은 경우를 포함한 광의의 부도율 기준임). 우량기업인 투자등급과 비우량기업인 투기등급 간에 부도율 차이가 뚜렷하고 세부 등급별 부도율 역전 현상도 나타나지 않았다.

보통 회사채 만기가 3년인 점을 고려하여 등급 평가 후 3년차 평균 누적부도율을 살펴보면 AA등급 이상은 0.0%, A등급은 1.39%, BBB등급은 5.50%, 투기등급은 14.16%로 나타났다.

쉽게 얘기하면, 신용등급을 받은 후 3년 이내에 부도가 발생한 사례가 초우량기업인 AA등급 이상은 하나도 없고, 우량기업인 A등급은 100개사 중 1개사 정도다. 투자적격으로 최하위 등급인 BBB등급은 100개사 중 5~6개사 정도, 투기등급은 100개사 중 14개사가 부도가 났다.

2021년말 기준으로 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 3개 신용평가회사로부터 신용등급을 부여받은 1318개사 중 투자등급 회사는 1132개사로 전체의 85.9%, 투기등급 회사는 186개사로 14.1%를 차지했다.

2020~2021년 코로나 상황에서도 부도율은 아주 낮은 수준을 보였다. 한국은행이 금리를 인하하고 유동성을 풀어서 금융시장이 양호한 저금리 환경이 유지된 덕분이다.

하지만 2021년 하반기를 기점으로 미국 중앙은행을 비롯하여 한국은행도 금리를 인상하고 통화 긴축정책을 펴면서 경기가 둔화하고 자금시장도 위축되어 국채를 비롯한 회사채 금리가 치솟았다. 이는 그만큼 회사가 채무를 갚지 못할 채무불이행위험이 커지고 있는 점을 반영하고 있다.

한국은행의 2022년 9월 금융안정 상황 보고서에 따르면 3년 연속 이자보상배율이 1을 밑도는(영업이익으로 차입금 이자를 갚지 못하는) 한계기업 비중이 2020년 15.3%에서 2021년 14.9%로 소폭 감소하였다.

하지만 올해 들어 매출 둔화와 차입금 증가, 금리 상승, 환율 상승 등에 따른 비용 증가 등으로 한계기업 비중이 18% 이상으로 상승할 것으로 전망되었다. 그만큼 채무불이행위험도 증가하고 있다고 볼 수 있다.

이처럼 채무불이행위험이 증가하면서 투자적격등급이라 할지라도 회사채 금리가 10% 이상의 높은 수준을 보이고 있다. 투기등급 회사는 높은 금리를 준다 해도 회사채 발행 자체가 어려운 것이 현실이다.

그러면 회사채 발행금리(발행수익률)는 누가 어떻게 결정할까? 일반적으로 가격이 시장에서 수요와 공급에 따라 결정되듯이, 회사채 발행가격(금리) 또한 채권시장에서 수요와 공급에 의해 결정된다.

다시 말해 채권의 매도자인 발행회사(채권 공급)와 채권의 매수자인 기관투자가(채권 수요)에 의해 발행금리가 결정된다. 채권이라는 상품을 매개로 기업은 자금을 조달하고(자금 수요), 기관투자가는 돈을 투자한다(자금 공급). 채권의 공급과 수요에 의해, 즉 자금의 수요와 공급에 의해 회사채 금리가 결정된다.

채권 매도자는 상품을 더 비싸게(낮은 금리로) 팔려고 하고, 매수자는 더 싸게(높은 금리로) 사려고 한다. 너무 낮은 금리는 발행회사로서는 금리부담이 작아 유리하지만, 투자자는 금리 매력이 작아 외면하게 된다. 그렇다고 너무 높은 금리는 투자자로서는 금리 매력이 커서 좋지만, 발행회사는 금리부담이 커 발행을 포기할 수 있다.

채권발행 이벤트를 책임지고 진행하는 금융기관이 바로 대표주관사(book runner)인 증권회사다. 시장 상황을 파악하여 발행회사와 투자자에게 만족스러운 금리로 채권발행이 원활하게 이루어지도록 전문적인 역할을 수행한다. 이를 인수업무라고 하는데 투자은행업(investment banking)의 핵심 중의 하나다.

금리 매력도가 낮으면 기관투자가 수요가 저조하여 대표 주관사를 포함한 인수단이 미매각 물량을 떠안아야 한다. 공모 희망금리 수준이 너무 낮으면(채권가격이 너무 비싸면) 기관투자가가 외면하여 발행 자체가 무산되는 경우도 발생한다. 이처럼 발행회사, 대표주관사, 기관투자가 등 시장에서 프로들의 치열한 눈치싸움과 줄다리기를 통해 발행금리가 결정된다.

대표주관사는 발행회사와 협의하여 수요예측(book building)을 위한 공모 희망금리 밴드(band)를 정한다. 밴드를 정하는 방식으로는 희망금리 밴드 상·하단을 직접 제시하는 절대금리방식(예컨대 4.6%~5.4%)과 민간 채권평가회사가 제시하는 개별·등급·국고채 민평금리를 기준으로 가산금리 상·하단을 제시하는 민평금리방식이 있다.

절대금리방식은 수요예측 후에 발행금리가 바로 확정되므로 기관투자가로서는 민평금리방식보다 금리 예측이 쉽다. 반면 민평금리방식은 수요예측을 통해 가산금리가 먼저 결정되고, 보통 약 1주일 후 청약일 전날의 민평금리에 가산금리를 더하여 발행금리가 확정되므로 절대금리방식보다는 발행금리 예측이 쉽지 않다.

2012년 공모 회사채 수요예측 제도가 도입된 이후 초기에는 주로 국고채 민평금리를 기준으로 가산금리를 제시하였다. 제도가 정착되면서 회사채 발행이 많은 초우량기업은 대체로 자사 회사채 민평금리(개별 민평)를 사용한다. 최초로 회사채를 발행하는 경우나 발행전략 차원에서 동일 등급 민평금리(등급 민평)나 절대금리방식을 쓰기도 한다. 만기가 긴 은행의 후순위채는 주로 만기가 같은 국고채 민평금리를 이용한다.

대표주관사는 발행회사와 협의하여 희망금리 밴드를 제시하고 증권회사, 자산운용사, 연기금, 보험회사 등 주요 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시한다. 채권을 매입하고자 하는 기관투자가는 금리(또는 가산금리)와 물량을 신청하고, 대표주관사는 이를 토대로 발행금리(또는 가산금리)를 결정해 물량을 배정한다. 수요예측은 금융투자협회의 K-BOND시스템을 통하여 이루어진다.

참고로 금융투자협회는 금융위원회에 등록된 민간 채권평가회사로부터 시가평가 기준 수익률(채권, CP, CD)을 보고받아 단순평균 수익률을 고시하고 있다. 이를 시장에서는 간단하게 ‘민평금리’라 부른다. 민평금리는 주로 채권형 펀드 자산을 시가 평가하거나 발행금리를 결정하는 데 활용된다.

회사채는 주식이나 국채와 달리 거래 자체가 드물어 가격(금리)이 형성되지 않은 경우가 많다. 민간 채권평가회사는 거래가 이루어진 동일한 신용등급 회사채 금리나 스프레드(신용등급 간 금리 차이) 상황 등을 고려하여 매일 종류별·기간별 채권금리와 개별 채권금리를 제시한다.

자산운용회사를 포함한 기관투자가는 채권평가회사로부터 채권 수익률 정보를 제공받고 있다. 현재 민간 채권평가회사는 5개사로 KIS자산평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가, 이지자산평가가 있다.

최근의 회사채 발행 사례를 통해 발행금리가 구체적으로 어떻게 결정되는지 살펴보도록 하겠다.

SK텔레콤(주)은 12월 14일 3100억원의 무보증회사채(2년, 3년, 5년, 10년 만기, 총 4종류)를 공모 발행하였다.

가장 일반적인 만기 3년짜리를 예로 들면, 12월 6일 대표주관사인 KB증권은 SK텔레콤과 협의하여 개별 민평을 기준으로 공모 희망금리 밴드를 ‘하단 –0.30%, 상단 +0.60%’의 가산금리를 제시하고 수요예측을 실시하였다. 이는 나중에 결정되는 개별 민평금리가 5%라면 공모 희망금리 밴드가 4.7%~5.6%라는 의미다.

자산운용사, 연기금, 은행, 보험사 등 59개 기관투자가가 –61bp(-0.61%) ~ +33bp(+0.33%) 가산금리로 8250억원의 물량 규모로 수요예측에 참여하였다. 희망금리 밴드보다 낮은 금리로 많은 물량이 참여하여 흥행을 보이자 대표주관사는 발행회사와 협의하여 모집금액을 당초 900억원에서 1100억원으로 늘렸다.

유효수요 여부를 따져서 낮은 금리(높은 가격)를 제출한 기관투자가부터 순서대로 합하여 모집금액 1100억원에 이르는 제5위 기관투자가까지 물량이 배정되고 제5위 기관투자가가 제출한 –46bp(-0.46%)가 가산금리로 결정되었다. 당초 희망금리 밴드 하단 –30bp(-0.30%)보다 낮은 금리로 결정된 것이다.

최종적인 발행금리(표면금리도 동일함)는 청약일(12월 14일) 하루 전날 개별 채권평가회사가 제시한 SK텔레콤 3년 만기 회사채 수익률을 산술평균한 개별 민평금리에 수요예측 결과 결정된 가산금리 -0.46%를 합한 4.734%로 확정되었다[개별 민평금리 5.194% + (가산금리 -0.46%)].

이번에 발행된 SK텔레콤 회사채는 기관투자가에게 인기가 높아 모집금액보다 거의 8배나 많은 금액이 수요예측에 참여하였다. 모집금액은 당초 2500억원에서 3100억원으로 증액되었고, 발행금리도 공모 희망금리 밴드 하단보다 낮게 확정되었다.

업계에서는 지난 9월 말 레고랜드 사태로 경색된 시장 상황이 최근에 많이 호전되고 투자심리가 개선되고 있음을 보여주는 사례로 평가하였다.

참고로 수요예측은 국고채 발행의 경쟁입찰과는 법적 성격이 다르다. 경쟁입찰은 입찰과 낙찰을 통해 낙찰가와 낙찰자가 정해지고 납입의무가 생기는 법적 절차다.

하지만 수요예측은 대표주관사가 공모 희망금리를 제시하고 기관투자가의 매입희망 금리와 물량 등의 수요상황을 파악하는 시장의 자율적인 과정이다. 법적 절차는 나중에 청약과 납입을 통하여 이루어진다.

배정된다고 해서 반드시 청약하여 매입해야 하는 법적 의무는 없다. 다만, 건전한 시장 질서를 위해 배정된 후 청약하지 않은 불성실한 기관투자가에 대해서는 일정 기간 수요예측 참여를 제한하는 자율규제 조치가 취해진다.

주식시장이 호황일 때 공모주를 많이 배정받으려고 기관투자가가 희망공모가 최상단 또는 그보다 높은 가격과 과도한 물량으로 수요예측에 참여하여 많은 비판을 받기도 했다.

하지만 채권은 발행된 후 바로 채권가격 상승(금리 하락)을 기대할 수 있는 것도 아니고 매도하는 것도 여의치 않다.

금리라는 게 국내외 경제 상황을 반영하여 시장에서 결정되며 개별 회사채 금리 또한 시장 상황에 따라 영향을 받는다. 2020~2021년 주식시장이 호황일 때 ‘따상’이란 말이 횡행했던 공모주처럼 상장 후 즉시 매도하여 엄청난 차익을 얻기도 하는 그런 투자상품이 아니다.

회사채는 비교적 만기 보유하는 투자상품으로 무리하게 베팅할 필요도 없고 채권시장 상황, 금리 동향, 개별회사 리스크를 잘 분석하여 수요예측에 참여한다. 물론 과도하게 벗어난 금리나 물량으로 수요예측에 참여한 건은 유효수요에서 배제될 수 있다.

이렇듯 회사채 발행금리는 특정 금융기관이 독자적으로 결정하지 않고 시장에서 프로들의 치열한 눈치싸움과 줄다리기에 의해 결정된다. 은행에서 개별회사에 신용 대출할 때 자체적으로 신용도를 평가하여 대출금리를 결정하는 단선적 구조와는 완전히 차원이 다른 자본시장의 세계다. (4편에서 계속됨)

<최윤곤 전 금감원 국장 약력>

- 금융감독원 33년 근무

- 자본시장조사국장, 기업공시제도실장, 광주전남지원장, 금융교육 교수 등 역임

- 중앙대학교 경제학과 졸업

- University of Texas(Austin) MBA 졸업