최근 금리가 상승하면서 채권에 대한 관심이 높아지고 있다.

연 3% 금리로 반기마다 이자를 지급하고 만기가 10년인 국채의 가격은 얼마일까? 이 국채는 만기까지 정기적으로 연 3% 금리를 주지만 진짜 금리는 따로 있다.

금리, 이자율, 수익률, 할인율 등 비슷한 용어들이 많다. 금리와 이자율은 같은 말이다. 예·적금 상품에 대해서는 금리 또는 이자율이라고 하며 수익률이라고 하지 않는다. 수익률은 원금 손실 가능성이 있는 금융투자상품에 쓰는 말이다. 보험에서는 공시이율이라는 용어를 사용하고 있다.

수익률은 단순평균 수익률보다는 연환산수익률을 사용한다. 예를 들어 A주식에 1억원을 투자했는데 4년 후 2억원에 매도하여 1억원의 이익을 보았다. 4년 투자하여 100%의 수익률을 거두었는데, 연환산수익률은 얼마일까?

투자의 세계에서는 단순평균 수익률(100%÷4년=25%)을 쓰지 않고 복리로 투자된다고 가정한 연환산수익률을 사용한다. 이 경우 연환산수익률은 18.92%가 된다[엑셀에서 (1+수익률)^(1/연수)-1로 계산함]. 만약 3개월 투자하여 10%의 수익률을 얻었다면 연환산수익률은 46.41%가 된다.

현재의 1억원(현재가치)과 1년 후의 1억원(미래가치)은 그 가치가 다르다. 1년 후 1억원의 현재가치를 계산할 때 적용하는 것이 할인율(discount rate)이다. 할인율이 10%이면 현재가치는 약 9091만원이며, 할인율이 5%면 약 9524만원이다[1억원/(1+할인율)].

할인율에 따라 현재가치가 달라지는데, 할인율이 높으면 현재가치는 작아지고 할인율이 낮으면 현재가치는 커지는 역(役)의 관계다.

9091만원을 투자하여 1년 후에 1억원이 되면 수익률은 연 10%가 된다. 9524만원을 연 5% 금리로 예금을 하면 1년 후에 1억원이 된다. 금리(이자율), 수익률, 할인율은 관점이 다를 뿐 모두 비슷한 개념이다.

채권은 일정 기간마다 지급하는 금리(표면금리)와 액면금액을 상환하는 만기가 정해진 금융투자상품이다. 그래서 채권을 고정수익증권(fixed-income securities)이라고도 한다. 보통 3개월 또는 6개월마다 이자를 주는 채권(이표채)이 있는가 하면, 할인 발행으로 만기에 한꺼번에 이자를 받게 되는 채권(할인채)도 있다.

거래가 활발한 국고채 3년물(만기 3년)은 3개월마다, 국고채 10년물(만기 10년)은 6개월마다 이자를 준다. 표면금리가 2%이면 3년물은 3개월마다 0.5%씩, 10년물은 6개월마다 1.0%씩 이자를 받고 만기에 액면금액을 상환받는다.

채권도 주식처럼 가격이 시시각각 오르내린다. 쉽게 말해 주가는 과거에 벌어놓은 확정된 이익과 미래에 벌 것으로 예상되는 불확실한 이익의 현재가치를 반영한다. 애널리스트에 따라 예상하는 미래이익이 다르고 미래이익의 현재가치가 달라 주식의 가치(value)도 다르다. 물론 주가(price)는 주식의 가치를 참고하여 증권시장에서 사는 사람과 파는 사람에 의해 결정된다.

주식과 달리 채권은 미래에 받기로 한 현금흐름(이자+액면금액)이 정해져 있다. 채권의 가격은 정해진 미래 현금흐름을 현재가치로 계산한 것인데, 할인율에 따라 가격이 달라진다(가격은 프로그램으로 계산된다). 이 할인율은 시장에서 결정되며 이게 채권의 진짜 금리다.

채권은 가격으로 거래되지만 실제로는 금리로 거래된다. 당연히 주문을 낼 때도 가격과 금리가 한 세트(set)가 된다. 거래소시장은 금리를 괄호로 해서 가격과 함께 나란히 쓰고, 장외시장은 보통 가격을 괄호로 쓰고 있다. 증권거래소나 증권회사가 제공하는 채권종목 시세란을 보면 가격과 금리가 같이 표시되어 있다. 금리 표시가 없는 가격은 ‘앙꼬(팥소) 없는 찐빵’이나 마찬가지다.

예를 들어 2022년 6월 10일 발행된 지표물인 국고채 10년물(22-5)은 6개월마다 연 3.375%의 금리(표면금리)를 지급하고 10년 후에 액면금액을 지급하는 채권으로 발행 잔액은 14조 3647억원이다.

이 지표물은 2022년 11월 28일 금리로는 전일 대비 0.013% 하락한 3.610%로 거래가 마감됐다. 가격으로는 11원이 상승하여 9970.0원으로 종료됐다. 이 채권의 미래 현금흐름(이자+액면금액)을 3.610% 할인율로 계산한 현재가치가 9970.0원이라는 의미다. 한편으로는 이 채권을 9970원에 사서 만기까지 보유하면 연환산수익률 3.610%를 얻는다는 의미다(지급이자가 이 수익률로 재투자된다고 가정함).

이렇듯 채권이 거래되면서 진짜 금리가 결정되며, 진짜 금리는 고정된 것이 아니라 시시각각 변동한다. 투자자는 진짜 금리를 보고 살 것인지 팔 것인지를 결정한다. 이러한 금리를 시장금리, 실세금리, 유통(매매)금리, 유통(매매)수익률 또는 만기수익률 등 다양하게 부른다. 반면 표면금리는 채권이 발행될 때 증권에 표시된 금리로 정기적으로 받게 되는 이자율이다.

결국 채권은 금리로 거래되며 거래가격은 매매대금 결제를 위한 수치에 불과하다. 가격만 봐서는 얼마의 금리(수익률)로 거래하는지 알 수 없다. 투자자는 ‘금리’라는 ‘돈 가격’을 보고 채권이라는 상품을 사고판다. 언론이나 시장도 당연히 국고채 10년물(또는 3년물) 금리를 토대로 금융시장 동향을 보도하고 분석한다.

2021년 말 현재 국채 발행 잔액은 925.8조원으로 전체 채권발행 잔액(2230조원)의 41.5%를 차지하고 있다. 이 가운데 정부 재정자금 조달을 위해 발행되는 국고채는 국채 발행잔액의 91.1%(843.7조원)에 달한다. 모든 채권 중에 국고채가 발행 규모가 가장 크고 거래도 가장 활발하여 국고채 3년물(또는 10년물) 금리가 대표적인 시장 실세금리로 자리 잡고 있다.

국고채는 한 달에도 여러 차례 한국은행 BOK-Wire를 통하여 국고채전문딜러(2021년 말 현재 증권회사 11개사, 은행 7개사 총 18개사)를 대상으로 경쟁입찰방식으로 발행되며, 이때 발행금리(발행수익률)가 결정된다. 예를 들어 2021.11.15. 국고채 10년물 8000억원(2021년 6월 10일자 발행, 표면금리 2.0%) 경쟁입찰에 2조 8630억원이 응찰(응찰률 358%)하여 낙찰금리는 2.305%로 결정되었다.

낙찰금리는 발행금리로 당일 국고채 10년물 유통금리 2.299%와 비슷한 수준에서 결정되었다. 입찰할 때 채권가격을 써내는 것이 아니라 응찰금리를 써내며, 낙찰되면 낙찰금리로 계산된 가격으로 낙찰대금을 납부한다.

이처럼 국고채 발행금리는 국고채 입찰과정에서 국고채전문딜러에 의해 결정된다. 국고채가 발행된 후 시시각각 변동하는 국고채 유통금리는 누가 어떻게 결정할까? 채권시장에서 금리가 결정된다고 하는데, 채권시장은 어디에 있을까?

채권은 속성상 발행기관, 회차, 규모, 조건, 종류가 다양하고 거래단위도 커서 주식처럼 거래소에서 경쟁매매방식으로 거래하기가 쉽지 않다. 채권거래는 장내는 10억원(국채), 장외는 주로 100억원 단위로 이루어진다. 그래서 브로커와 딜러 기능을 수행하는 증권회사를 중심으로 주로 장외시장에서 협의를 통해 상대매매로 거래가 이루어진다.

2009년까지는 증권회사와 기관투자가는 주로 사설 메신저인 야후(yahoo) 메신저를 통해 금리(수익률)를 협의하고 거래하였다. 거래가 성사되면 팩스로 매매체결을 공식적으로 확인하고 결제를 하였다.

사설 메신저를 통한 거래 관행이 채권거래의 안전성, 투명성, 효율성 측면에서 문제가 있다는 지적이 지속적으로 제기되었다. 이에 따라 2009년 금융감독원, 관계기관, 증권회사 간 협의를 통해 금융투자협회가 2010년 채권장외거래전용시스템인 FreeBond 시스템(주로 메신저 기능)을 오픈하여 협의거래 관행을 존중하면서 증권회사와 기관투자가의 참여를 유도하였다.

그 후 메신저(다양한 대화방), 실시간 호가정보, 체결정보 등 시스템 기능이 지속적으로 보완되고 2017년 K-BOND시스템으로 업그레이드되어 오늘날 대표적인 장외시장으로 자리 잡았다. 물론 K-BOND시스템 외에 전화를 통해서도 협의하여 거래가 이루어지기도 한다.

K-BOND시스템은 매매체결시스템은 아니며 거래가 원활하게 이루어지도록 지원하는 매매지원시스템이다. 거래협의가 완료되면 최종적인 매매체결 확인과 결제는 별도로 이루어진다.

현재 준비 중인 대체거래시스템(ATS, Alternative Trading System)이 인가받아 출범하면 공식적으로 매매체결과 결제가 이루어지는 거래소 역할을 하는 시스템이 된다. 미국이나 유럽은 1990년대 후반부터 ATS를 도입하여 채권시장이 획기적으로 발전하였다.

거래소시장은 장외시장과 달리 경쟁매매방식으로 거래가 이루어진다. 예전에는 증권회사가 국고채전문딜러로서 거래실적을 쌓기 위해 형식적으로 거래소시장을 이용하였다. 사전에 매수·매도 양측이 매매금리를 협의하고 동시에 거래소에 주문을 내서 체결하는 거래가 대부분이었다.

기획재정부와 거래소는 1999년 국채전문유통시장을 개설하고 지속적으로 시스템과 제도 개선을 통해 시장을 활성화하였다. 국채 발행 시 입찰자격이 주워지는 국고채전문딜러가 매수·매도 양방향 호가를 내며, 기관투자가의 주문을 받은 증권회사(브로커)가 주로 참여하여 거래한다. 국고채전문딜러의 활발한 시장참여로 호가 스프레드(spread)가 줄어들고 거래도 활성화되고 있다.

지난 5년간(2017~2021년) 전체 채권거래 중 K-BOND시스템을 통한 장외거래 비중은 약 70%, 장내 거래소시장을 통한 거래 비중은 약 30%다. 하지만 발행규모가 크고 표준화된 국채거래 비중은 장외거래가 약 53%, 장내거래가 약 47%로 거래소의 국채전문유통시장이 상당히 활성화되어 국채 유통시장의 양대 축으로 발전하였다.

특히 가장 최근에 발행되어 금리지표 대상이 되는 지표물 기준(2017~2019년 3년간 기준)으로 볼 때 장내거래가 80%, 장외거래가 20%를 차지하여 지표물은 주로 거래소시장을 통하여 거래되고 있다. 반면 지표물 이외의 경과물은 주로 장외에서 많이 거래되고 있다.

최근 5년간(2018~2022년) 기준으로 전체 채권거래 중 국채가 61.7%, 통화안정증권이 13.1%, 은행채가 10.4%, 기타 금융채가 6.0%, 특수채가 3.8%, 회사채가 2.6%를 차지했다.

국채 이외의 채권은 주로 증권회사를 중심으로 장외시장에서 거래되고 있다. 물론 누구나 거래소 일반 채권시장에서 주식처럼 증권회사 계좌를 통해 매매 가능하나, 거래가 활발한 종목은 일부에 불과하다.

증권회사는, 물론 부서는 다르지만 딜러기능과 브로커 기능을 동시에 수행하고 있어 가장 활발한 시장참여자다. 채권거래는 증권회사 간에 이루어지는 딜러 거래가 절반을 차지하고, 기관투자가의 주문을 받은 증권회사 브로커 거래가 나머지 절반을 차지하고 있다.

증권회사 딜러는 활발한 채권매매를 통해 수익을 추구하는 적극적인 시장참여자인 반면, 증권사 브로커는 고객주문을 받아 집행하는 수동적인 시장참여자다. 사실상 증권회사에 의해 시장금리가 결정된다고 봐도 무방하다.

보험사, 자산운용사, 연기금 등 주요 기관투자가는 국고채 입찰에 직접 참여할 수 없고 국고채전문딜러를 통하여 간접적으로 참여하여 배정받을 수 있다. 이들은 응찰금리를 써낼 수 없으며 최종 낙찰금리로 배정받게 된다.

유통시장에서는 보통 증권회사(브로커)를 통하여 시장 상황을 탐색하고 협의하여 주문을 내는 방식으로 거래한다. 장외시장에서도 다른 기관투자가와 직접 거래하기보다는 증권회사를 통하여 거래하는 것이 일반적이다. 증권사는 위탁받은 주문은 장내든, 장외든 좋은 금리를 탐색하여 거래를 성사시킨다.

개인투자자는 증권회사를 통하여 거래소 일반 채권시장에 직접 주문을 내 거래할 수도 있고, 증권회사를 상대방으로 거래할 수도 있다. 증권회사는 보유채권에 대해 호가(금리, 가격)를 제시하고 고객인 투자자가 이를 매수하거나 투자자가 보유한 채권을 증권회사에 매도하는 방식으로 거래가 이루어지기도 한다.

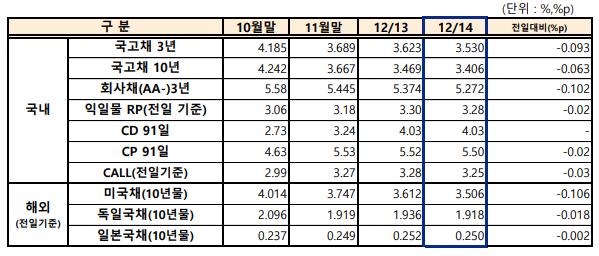

국채금리는 거래소와 금융투자협회 두 군데서 공표되고 있다. 거래소 국채시장에서 시시각각 변동되는 지표금리는 실시간으로 호가와 체결가(시장금리)가 공시되고 있다. 장외시장인 K-BOND시스템을 운영하는 금융투자협회는 국채를 포함한 주요 채권 수익률을 공표하고 있다.

증권사는 장외거래 호가정보는 실시간으로, 체결내역은 15분 내에 금융투자협회에 보고하고 협회는 이를 실시간으로 공시하고 있다. 최종거래(호가)수익률은 채권시장의 지표금리로 국고채 3년물 등 시장의 활용도가 높은 16개 종류의 채권에 대하여 10개 증권회사가 보고한 수익률 중에서 극단값(상·하 각 2개)을 제외한 평균값으로 산출하여 공시하고 있다(하루에 두 차례 11:30, 16:00 제출받아 12:00, 16:30에 공표함).

두 시장의 금리 산출방식이나 종류가 달라 정보이용자는 선택적으로 사용하고 있다. 금리 동향은 증권회사, 금융정보전달매체, 언론, 포털 등을 통해 제공되며, 일반 금융소비자는 주로 언론이나 거래증권사 또는 포털을 통해 국고채 3년물을 포함하여 여러 종류의 금리 동향을 접하게 된다.

채권은 실물증권을 발행하지 않고 전자등록 방식으로 발행되어 전자등록기관인 증권예탁결제원(이하 예탁원)이 관리한다. 장내외 거래 모두 증권결제는 예탁원을 통해, 대금결제는 한국은행 금융망을 통하여 이루어진다. 국채와 통화안정증권은 등록발행 방식으로 발행되어 예탁원 명의로 한국은행에 일괄 등록되고 예탁원이 계좌부를 관리한다.

보통 금리가 오르면 채권가격은 떨어지고 내리면 오른다고 설명한다. 쉽게 설명하기 위한 것이지만 정확한 설명은 아니다. 금리가 오르는 것은 채권가격이 떨어지는 것이고, 금리가 내리는 것은 채권가격이 오르는 것이다. 금리와 채권가격은 일심동체(一心同體)로 동전의 앞뒷면과 같다. (3편에서 계속됨)

<최윤곤 전 금감원 국장 약력>

- 금융감독원 33년 근무

- 자본시장조사국장, 기업공시제도실장, 광주전남지원장, 금융교육 교수 등 역임

- 중앙대학교 경제학과 졸업

- University of Texas(Austin) MBA 졸업