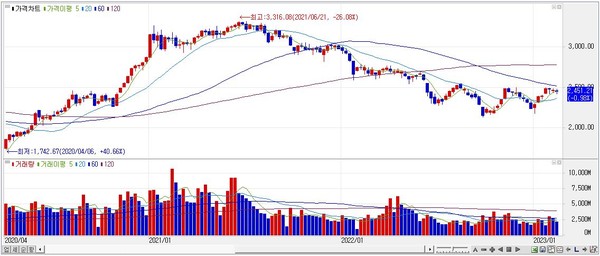

2021년 연초부터 코스피 지수가 사상 최초로 3000선을 돌파하면서 주가 고평가 논란이 벌어졌다.

코로나 사태로 주가가 폭락한 지 1년도 채 되지 않아 저점 대비 두 배 이상 급등하여 시장은 그야말로 축제 분위기였다. 하지만 팬데믹 지속으로 경기는 회복되지 않았고 더욱이 중소기업, 자영업자, 서민의 체감경기가 최악인 상황에서 주가만 사상 최고치를 기록한 것이다.

주가가 아무리 미래 기대감을 반영한다 할지라도 너무 많이 오른 게 아닌지, 게다가 돈의 힘으로 밀어 올린 거품이 아닌지 우려가 커졌다.

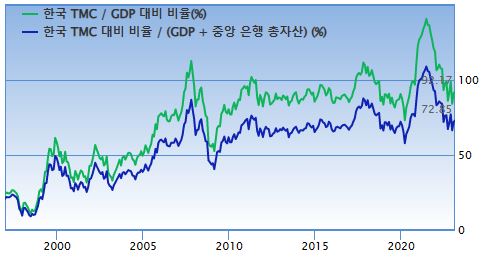

주가 고평가 여부를 판단하는 지표로 널리 알려진 버핏지수(Buffett Indicator)가 100%를 돌파하여 사상 최고치로 치닫자 국내 언론은 앞다투어 이를 보도했다. 미국 주가도 사상 최고치를 계속 경신하자 해외언론과 투자업계에서도 버핏지수를 소환하며 고평가 논란에 불을 지폈다.

버핏지수는 국내총생산(GDP) 대비 시가총액 비율로 대체로 100%를 기준으로 그보다 낮으면 저평가, 높으면 고평가로 판단한다. 워런 버핏은 2001년 포춘(Fortune)지 공동 기고에서 “주가 수준을 판단할 수 있는 아마도 가장 좋은 단일척도(probably the best single measure of where valuations stand at any given moment)”라고 말했다.

버핏지수는 단순하여 이해하기 쉽고 큰 흐름을 판단하는 데 일견 그럴듯해 보인다. 하지만 주가 고평가 여부를 판단하는 지표로서 타당한지 의문이며, 지표 자체로도 한계가 있다.

본디 GDP 대비 시가총액 비율(이하 ‘시총비율’)은 감독당국이나 학계에서 국가별 자본시장 성숙도를 평가하는 지표로 활용한다. 지표의 의미를 곱씹어 봐도 한 국가의 경제규모에 비하여 주식시장이 어느 정도 성장하고 발전했는가를 측정하는 지표로 이해하는 게 합리적이다. 채권시장 발전 정도를 평가할 때도 같은 맥락으로 GDP 대비 채권발행잔액 비율을 활용할 수 있다.

미국은 은행보다는 자본시장을 중심으로 금융이나 경제가 운영되어 자본시장이 가장 발달한 나라다. 미국의 시총비율은 2021년말 199.0%로 다른 나라에 비해 높다(이하 시총비율은 2021년말 기준, 자료는 gurufocus.com 참조).

미국의 경우 기업을 창업하고 성장하는 과정에서 은행 대출보다는 벤처캐피탈 투자를 받거나 자본시장을 활용한다. 신용평가와 회계감사를 받고 기업공개(IPO)를 거쳐 대규모 자금을 조달하고 증권시장에 상장하여 거래된다. 우리나라와 달리 대부분 지주회사가 상장되므로 모든 자회사가 한꺼번에 상장되는 형태다.

일반 대중은 주로 상장주식이나 뮤추얼펀드에 투자하여 재산을 증식하고 퇴직연금을 관리한다. 상업은행보다는 투자은행(증권회사)과 자산운용회사 등 금융투자산업이 시장에서 적극적인 역할을 수행한다.

이렇듯 자본시장 중심(Market-based Financial Structure)의 경제체제는 경제와 자본시장이 함께 성장하고 발전하여 시총비율이 당연히 높을 수밖에 없다.

반면 주로 은행을 통해 저축하고 자금조달이 이루어지는 은행 중심(Bank-based Financial Structure)의 경제체제 국가인 독일(60.4%)은 미국에 비해 시총비율이 훨씬 낮다. 더욱이 독일은 많은 비상장 중소기업이 경제의 근간을 이루고 있기도 하다. 일본(135.1%)은 독일과 비슷한 금융산업 구조를 보이지만 시총비율은 상당히 높은 편이다.

싱가포르(179.1%)나 홍콩(1422.9%)은 도시국가(지역)로 경제 규모는 작지만 국제 금융중심지로 자본시장이 매우 발달하여 시총비율이 굉장히 높다. 특히 홍콩은 알리바바, 샤오미, 텐센트, 바이두 등 중국 빅테크기업과 홍콩상하이은행(HSBC), 중국공상은행 등 초대형 해외은행과 중국 국영은행이 상장되어 있어 시총비율이 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 높은 수준이다.

중국(73.2%), 브라질(51.5%), 러시아(45.2%), 인도네시아(45.4%)와 같은 개발도상국은 은행 중심으로 금융시장이 운영되고 자본시장이 충분히 발달되지 않아 시총비율이 낮다.

상장회사와 비상장회사의 비중이 크게 다른 경제구조일 경우 시총비율도 크게 달라진다. 예를 들어 비상장회사가 많은 독일(60.4%)보다 상장회사가 많은 스위스(292.7%)의 시총비율이 무려 다섯 배나 높다.

이를 두고 미국, 싱가포르, 홍콩, 스위스는 주가가 고평가되었고 독일이나 중국 등 개도국은 저평가되었다고 판단하는 것은 번지수가 틀려도 한참 틀린 것이다.

극단적인 예로 사우디아라비아는 2019년 12월 초대형 국영 석유기업인 아람코(Aramco)를 기업공개를 통해 상장했다. 사우디는 전 세계 자본시장에서 차지하는 위상이 미미하였으나, 아람코 상장(당시 시가총액이 1조8800억 달러)으로 시가총액 기준으로 단번에 전 세계 7위로 부상하였다.

시총비율도 그 전에는 100% 수준을 보이다가 아람코 상장 후 300%로 급등하였다. 아람코의 시가총액은 사우디 GDP의 두 배로 당시 최대 시가총액 회사 애플(약 1조2000억 달러)을 추월하였다. 이를 두고 사우디 주가가 곧바로 고평가되었다고 단정하는 건 그야말로 어불성설이다.

이처럼 시총비율은 자본시장의 발전 정도를 평가하는 척도로 삼는 것이 타당하다. 이 또한 하나의 참고지표이며 경제 및 자본시장 상황을 종합적으로 비교 평가하는 것이 바람직하다.

주가 고평가 여부에 대해서도 국가별 경제 상황과 자본시장 여건을 고려하지 않고 단순하게 버핏지수로 판단하는 것은 부적절하고 위험하다. 그만큼 주가 고평가 여부를 판단하는 지표로 타당한지 의문이며, 측정 단위나 범위가 다른 두 데이터를 비교하여 지표 자체로도 한계가 있다.

첫째, 분모인 GDP는 ‘flow(유량, 流量)’ 개념의 통계인 반면 분자인 시가총액은 ‘stock(저량, 貯量)’ 개념의 통계로 측정 단위가 다르다.

GDP는 1년간 생산한 부가가치의 합계로, 예를 들어 매출액, 영업이익, 주식발행액, 주식거래대금처럼 일정 기간을 기준으로 산출되는 수치다. 반면 시가총액은 특정 시점에 상장주식 수에 주가를 곱한 총액으로, 예를 들어 총자산, 통화량, 외환보유고, 가계부채와 같이 특정 시점을 기준으로 산출되는 수치다.

둘째, 산출대상이 되는 범위가 다르다. GDP는 크게 보아 토지, 노동, 자본의 투입으로 생산되는 부가가치의 합이다. 부가가치는 토지는 임대료, 노동은 임금, 자본은 이자와 이익으로 나타난다. 주가는 이 중 미래에 발생할 이익을 현재가치로 평가한 것으로 볼 수 있다. 결국 시가총액은 이익만을 대상으로 산정된다.

셋째, 산출대상이 되는 기간이 다르다. GDP는 1년간의 부가가치 합계액을 계산한 수치다. 반면 시가총액은 미래에 발생할 이익을 토대로 산정된다. 더욱이 산업구조 고도화로 미래의 높은 이익 성장세가 주가에 반영되는 소위 고(高) PER 혁신기업이 전면에 부상하면서 시가총액은 크게 증가하고 있다.

넷째, 산출대상이 되는 지역이 다르다. GDP는 한 국가 안에서 생산되는 부가가치의 합계다. 반면 시가총액은 상장회사가 전 세계에서 벌어들인 이익을 대상으로 한다. 국제 분업이 심화되면서 해외에서 생산되고 벌어들인 매출과 이익의 규모가 증가하는 추세다.

한 국가의 버핏지수를 역사적인 시계열로 분석하여 고평가 여부를 판단하는 것도 나름대로 일리 있어 보이지만, 이 또한 한계가 있다.

지난 50년간 미국의 버핏지수의 흐름을 보면 등락을 거듭하지만 대체로 우상향하는 모습이다. 민간부분의 지속적인 성장과 금리하락 추세에 따른 유동성 증가로 GDP보다 주식시장의 성장세가 빠르다.

그동안 버핏지수는 네 차례 정점을 찍은 후 급락한 경험이 있다. 1972년 82%까지 상승하다가 오일쇼크로 경기가 침체하여 1974년 급락했다(1972년 5월 30일 82.3%→1974년 12월 30일 36.9%).

2000년 143%까지 상승하다가 닷컴버블이 붕괴되면서 2002년에는 급락했다(2000년 5월 30일 142.9%→2002년 9월 30일 70.7%).

2007년 107%까지 상승하다가 서브프라임 모기지(subprime mortgage) 사태로 미국발 글로벌 금융위기가 발생하여 2008년 급락했다(2007년 10월 30일 106.8%→2009년 3월 30일 56.1%).

코로나19 사태 이후 금리 인하와 유동성 확대로 2021년 200%까지 상승하다가 인플레이션에 따른 공격적인 금리 인상과 경기 둔화로 2022년 급락했다(2021년 8월 30일 199.5%→2022년 9월 30일 139.3%)

2000년과 2021년 당시 버핏지수가 급등하여 고평가 논란이 있은 후 그 다음해 때마침 주가가 폭락하였다. 결과적으로 버핏지수가 적중한 듯 보이지만 한 발짝 더 들어가면 진짜 유용하고 타당한 지표인지 의문이 든다.

2000년의 경우 버핏지수는 1994년 60%선에서 2000년 130%선까지 6년간 지속해서 상승한 후 2001~2002년 닷컴버블이 꺼지면서 반토막 나기도 했다.

전문가들은 인터넷 관련 기업들이 뚜렷한 매출이나 이익을 창출하지도 못한 상황에서 주가가 과도하게 상승한 후 버블이 꺼진 것으로 평가한다. 다만 언제부터, 예를 들어 100%가 넘어서면서 고평가되었는지 사전적으로 판단하기는 쉽지 않다.

2021년의 경우는 이미 2013년부터 100%를 상회한 후 9년간 100% 밑으로 떨어지지 않고 지속해서 상승했다. 2020년 3월 코로나 팬데믹으로 전 세계 증시가 급락한 때도 120%선이었다.

2022년 우크라이나 전쟁이라는 돌발변수까지 겹치고 전무후무한 인플레이션으로 미국 중앙은행이 실수를 만회하듯 공격적인 금리인상을 거듭하면서 증시가 급락했다.

2022년의 주가 급락은 코로나 사태 이후 금리 인하와 유동성 확대로 주가가 급등하면서 버핏지수가 추세적 평균(120%)을 크게 상회한 200%까지 치솟는 등 주가가 고평가된 데서 비롯된 경우로 볼 수 있다.

하지만 우크라이나 전쟁사태, 예기치 못한 하이퍼인플레이션(hyperinflation), 40년 만에 처음 경험하는 중앙은행의 때늦은 금리인상 폭거(?)로 주가 급락을 촉발했다는 분석도 많다.

주가가 과연 고평가된 것인지, 또 고평가되어 급락한 것인지에 대해 판단하기 쉽지 않다. 버핏지수가 100%선을 넘을 때 고평가된 것인지, 그리고 얼마나 오랜 기간 고평가 영역에 있었던 것인지 단정하기 어렵다. 최근 버핏지수가 추세적 평균치를 웃도는 150% 수준인데 아직도 고평가된 것일까?

이렇듯 주가 고평가 여부를 단순하게 버핏지수 100%를 기준으로 두부 자르듯이 판단하는 것은 일반 대중에게는 단순하여 이해하기는 쉽지만 위험하고 무책임하다. 추세적 평균에서 벗어난 경우에도 사전에 고평가 여부를 판단하는 것은 어려운 일이다.

워런 버핏이 불세출의 투자 영웅으로 추앙받아서인지 언론은 버핏지수를 전가의 보도처럼 증시과열 지표로 보도하곤 한다. 인터넷에서나 유튜브에서도 너나 할 것 없이 버핏지수를 언급한다.

하지만 워런 버핏도 지표가 단순하여 한계가 있음을 인정했다. 지표 자체의 의미나 한계 때문에 고평가 여부를 판단하는 지표로서 타당한지도 의문이다. 그냥 경험칙(rule of thumb) 정도로 참고하면 무방할 듯싶다.

최근에는 스마트폰으로 눈 깜짝할 사이에 주식을 거래해서 상상할 수 없는 풍경이지만 예전 시골사람들은 “TV에서 증권회사 객장에 ‘아줌마’들이 들랑날랑 난리라는 뉴스가 나오면 주가가 천정이고, 주식투자로 손해를 봐 자살했다는 뉴스가 나오면 바닥이다”라고 말하곤 했다. 우스갯소리로 들리지만, 그들 나름의 경험칙으로 크게 틀리지 않다.

주가가 고평가된 것인지 판단하는 분석기법은 다양하다. 하지만 나름대로 다 한계가 있어 비판적인 사고를 갖고 잘 톺아봐야 한다. 더욱이 특정 지표를 금과옥조로 삼을 필요는 없다. (3편에서 계속됨)

<최윤곤 전 금감원 국장 약력>

- 금융감독원 33년 근무

- 자본시장조사국장, 기업공시제도실장, 광주전남지원장, 금융교육 교수 등 역임

- 중앙대학교 경제학과 졸업

- University of Texas(Austin) MBA 졸업